インタビュー

2020.07.17

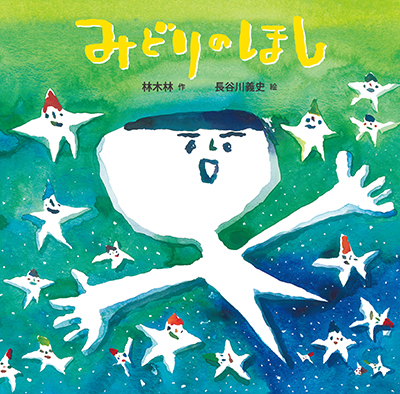

『みどりのほし』著者・林木林さん

トマト、ピーマン、ししとう、みんな ほしの かんむりを かぶってる。

みどりのほしで うまれた しるし。

大の字に なった ぼくも ほしなんだ……。

今月刊行された新刊絵本『みどりのほし』は、どんなふうにうまれたのか、著者の林木林さんに作品への思いをお寄せいただきました。

(画家の長谷川義史さんは後日公開予定です)

――この絵本は、男の子が夏みかんのてっぺんに緑の星を見つけ、そこから心を広げていくおはなしです。

男の子の発見は、林さんご自身の体験ともつながっているのでしょうか。

いつだったか、家にあったみかんのてっぺんに緑の星があるのを見つけて、緑の地球(ほし)で生まれたしるしみたい、と思ったことがありました。そのうち、レモンも、トマトも、あら、よく見ると、ピーマン、パプリカ、しし唐も、緑の星をつけてるんだな、オクラはスライスすると星の形だし……といった具合に、いろんな野菜、果物、花、葉っぱに、緑の星を見つけたんです。そのたびに嬉しくなって。みんな同じ、地球で生まれた命だよ。植物たちからそう教えてもらっているようでした。

たったひとつの緑の星との出合いが、たくさんの星の発見につながり、イマジネーションを広げ、豊かな気持ちにしてくれました。

――絵本のうしろ見返しでは、同じ発見を描いた童謡詩「みどりのほし」(2011年「こどもの詩 周南賞」作詩部門優秀賞)を、谷川賢作さんが作曲した楽譜とともに紹介しています。

詩と絵本の言葉は大きく変わっていますが、この作品をどうして絵本にしたいと思ったのでしょうか。

また、絵本としてつくりあげていくときに意識したことはありますか。

緑の星の発見をぜひ作品の形で残したくて、最初に詩を書いたのでした。

谷川さんの弾むような元気な曲がついて、素敵な歌になったことはとても嬉しかったです。

私にとって緑の星の発見は、気に入っているテーマであり、かけがえのない経験でしたので、ぜひ絵本にもできたらと思いました。

絵本としてつくりあげていくにあたっては、場面の変化や流れ、絵といっしょに見たときにどう響くかなど、「絵本」という特性を意識しながら言葉を考えました。絵ができてからも調整を重ねました。歌のときとは違う言葉、絵本の言葉として書いています。

――絵本では、長谷川さんの絵がさらに想像を広げてくれますね。特に気に入っている場面はありますか。

男の子が見あげている、青もみじの折り重なる葉のみずみずしさと透明感、草の上で緑の星と手をつないで寝転がっている場面の清々しさに、初めて見たとき思わず、わぁっと声をあげました。

そして、手をつなぎ星座となってつながっていくこどもたち。こどもたちがつくる星座で、まあるい地球がかたちづくられているラストなどは特に気に入っています。

作品の世界観を深く表現して下さっている長谷川さんの絵は、言葉の向こう側を感じることができ、どこまでも想像が広がっていくようです。

――この絵本を読む読者のみなさんへ、一言お願いします。

私たちの日常にはいろんな緑の星がまたたいています。人知れずそこにある小さくてさりげない緑の星たち。そのひとつひとつが、緑の地球をかがやかせているかけがえのない光ではないでしょうか。

『みどりのほし』は、そんな星たちの存在に思いをはせながらつくりました。

ページをめくるたびに、緑の中を歩いているような、気持ちのよいひと時がおとずれましたら嬉しいです。

ぜひ、ゆったりと心を大の字にして、絵本を広げてみてくださいね。

――ありがとうございました。