インタビュー

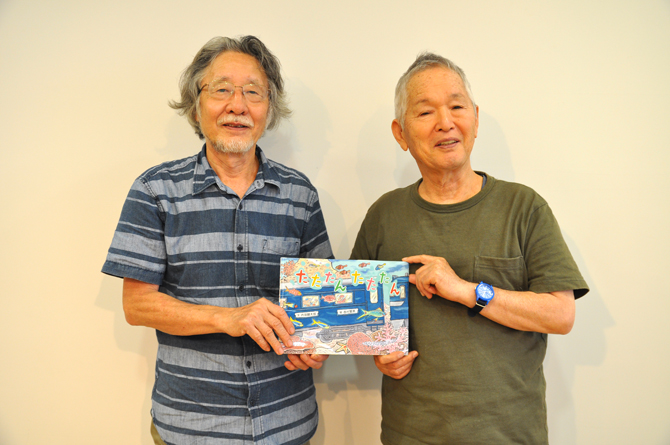

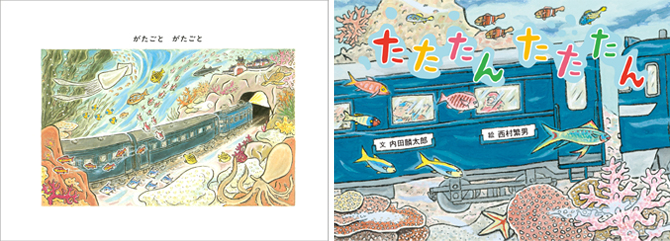

インタビュー『たたたん たたたん』内田麟太郎さん&西村繁男さん 〈前編〉

新刊『たたたん たたたん』の刊行を記念し、内田麟太郎さんと西村繁男さんにお話を伺いました。

以下のインタビュー後編もあわせてお読み下さい。

▶インタビュー『たたたん たたたん』内田麟太郎さん&西村繁男さん 〈後編〉

——前作『むしむしでんしゃ』から10年。

シリーズ第1作『がたごと がたごと』から20年の節目の年の刊行になりました。

新刊『たたたん たたたん』はどのようなきっかけで、制作が始まったのでしょう?

内田:童心社の催促でしょ(笑)

——そうですね(笑)。

実は、昨年刊行された『とろとっと』(くもん出版)をお二人が作られている時に、電車の絵本を制作されていると聞いたので、勝手に童心社にくるものだと思い込んでいたんです。(笑)

内田さんにお会いした際、シリーズの続きを書いていらっしゃるんですよねと伺ったら、違ったんです。

それならぜひ書いて下さいとお願いしたのがスタートです。

内田:西村さんと『とろとっと』の制作が進んでいて、他に私の田舎の大牟田についての絵本も一緒にやることになって進んでいたんです。

そこへまた私の仕事を西村さんに入れてもらうのは西村さんも嫌だろうから、原稿を書くことは書くけれども、5年くらいしてから持って行ったらって言ってたんです。

そしたら書いたらすぐ持って行っちゃったんですよ。(笑)

——西村さんも良いタイミングで絵を仕上げて頂きました。

西村:ぼくは内田さんの原稿がくるのうれしいから。

内田:びっくりしましたよ。原稿渡した翌日だったかな。

「西村さんのところに持って行ったら、今年中に描いてくださるそうです」っていうから。えー!っと驚きました。

——異例の早いペースで仕上げて頂きました。

内田:言われなきゃ書かなかったですよね。

西村さんも、二人のコンビ以外のものもやりたいって思うでしょうから。

でも、書くことは書いておこうって思ったのは、自分の体調のこともありました。

書いておかないと、あちらへ行っちゃうといけないので(笑)。

書いておけば私がいなくなっても、原稿は西村さんのところへ行くだろうと。それが実感です。

50代ぐらいだったら、急いで書いたら迷惑だろうと思ったんでしょうけど、書くだけは書いておこうと。

シリーズ第1巻の『がたごと ががとごと』は、列車が海の中へ入っていく場面で終わります。

新刊『たたたん たたたん』では、その場面をうけて海の中を走る場面から始まりますね。

内田:今回、『がたごと がとごと』の続きを書いてくれませんか、って言われたんですよね。

『むしむしでんしゃ』の続きとは言われないで。

それで『がたごとがたごと』を開いたら、最後に列車が海の中へ入っていっていたから、じゃあ海の中へ行く場面から始めればいいんだなと。入り方は楽だったんです。

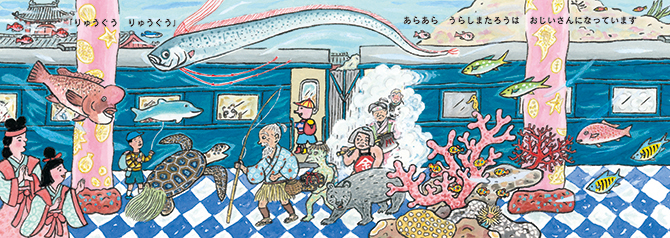

海の中を行くっていうのはどういうことだろうかと考えているうちに、浦島太郎が出てきました。

そこからはナンセンスにしなきゃいけないわけだから、浦島太郎も乙姫さまもおじいさんおばあさんになっているというアイデアが出て、その後の浦島太郎物語、その後のかぐや姫物語っていう設定が出てきて、それで展開していったんですよね。

もう一つは西村さんにどうしても、月から見た地球を描いてほしかったんです。

というのは、今の時代は、地球が丸いことを映像的に子どもも知ってる時代なんですよね。

それが自然になっていることは画期的だなと思ったんです。

私たちが小学生の頃はまだ地球も月も、今のように人工衛星が捉えるような形では見ていなかった。

そこはどうしても描いてもらいたかったんです。

——『がたごと がたごと』の最後の場面は、西村さんはなぜ海へ電車が走っていく場面を描かれたのでしょう。

西村:この列車はいろんなところへ行ける設定で、今度は海にも行きますよみたいなことが、内田さんの原稿のト書きに書いてあったんだと思います。

内田:20年も前なので、ト書きはすっかり忘れてしまっていますが、この列車はいろんな時代を走ります。

西村さんの絵の世界にはなつかしさ、郷愁があると思いますが、列車だけがその時代に行くんじゃなくて、なつかしい雰囲気も一緒に運んで行くんですね。

——今回の新刊では、内田さんのテキストに、西村さんはどのように絵本のイメージをふくらませていかれたのでしょうか。

西村:基本的にト書きの指定に沿って描いていく訳です。でも構図や画面の設定は自由にまかされているから、その中で考えながら描いています。

ここであれば、内田さんの原稿にト書きで「浦島太郎の玉手箱から煙が出る」という設定が書いてある。

そうすると、なんで煙が出たかってことを考えるのです。

誰かがいたずらをして玉手箱を開けたのかなとか、じゃあいたずらをするのは誰だろうとか。そういう細かいことや、ト書きに書いていないことを考えるのが楽しいんですよね。

第一段階で、これを入れよう、あれを入れようと設定を小さいラフに描いていくんです。

そのラフを置いておいて、少し経ったらそれを見返しながら、ちょっとずつ足したり、変えたり……、そんなやり方をしています。

西村:ここの「りゅうぐう駅」だったら、リュウグウノツカイをいれようとか。

魚でもいろんな魚がいて、ここでは熱帯魚をたくさん描いているけれど、その中にこぶ鯛も入れてみたいと思ったり。

そういうのはまかされているから、自分の中でふさわしいと思うものを描いていますね。

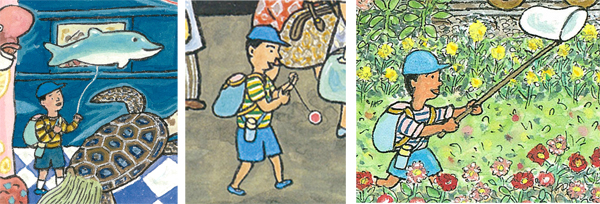

——りゅうぐう駅で、この男の子がもっているのは、イルカみたいだなと思ったら、風船ですね。

西村:この男の子は、シリーズで前から出てきている子です。作品ごとにちょっとずつ持ち物が違うのです。

けん玉やってたり、いろんなことをやりながら毎回登場しています。

今回はいろんな場面で風船を持たせています。

そういう内田さんが原稿に書いてないことを考えるのがおもしろいんですよね。

内田:簡単なト書きをちょっと書けば、西村さんがふくらませてくれる。

余分なことを書くことが私としてはつまらないんです。

西村:内田さんの原稿が入ると、内田さんが思っていることと、どう別のことを返せるかというのが僕の課題なんですよ。

こうやったら内田さんが喜んでくれるかなということをやるわけです。

——絵本1冊を通して、またシリーズを通して登場するキャラクターたちは、絵を追って読んでいく読者には、物語の本筋とは異なる楽しみでもありますね。

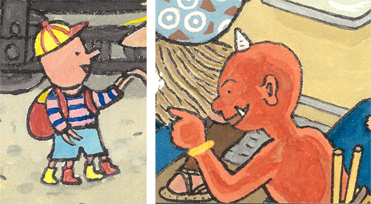

西村:他の出版社で描いたキャラクターも、所々登場させています。

これは『タコのたこきちくん』(小学館)ですね。

帽子の柄を変えたりしながら描いたりしています。

この鬼の子は、『みんなであそぼう―650のあそびのヒント集』(福音館書店)で描いた時に、登場した子です。

内田:前の作品で出てきたキャラクターが、次の巻でも出てくるというのは、読者にとっては安心感がありますよね。

見知らぬ風景にいきなり行くよりは、ちょっと知ってる方が読者も安心します。

——今回の『たたたん たたたん』も、読者が知っている昔話の主人公たちが登場するので、子どもたちも「知ってる」とすぐに楽しむことができますね。

今回、海の下から月、そして地獄へと、ダイナミックに話が展開します。

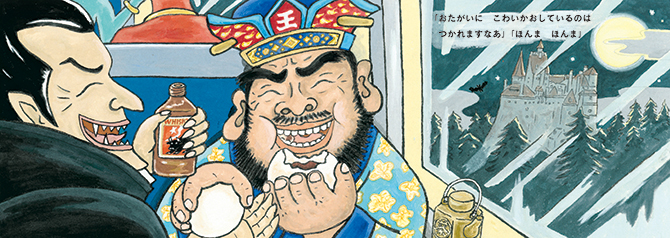

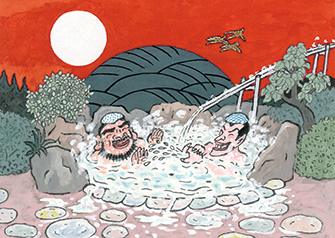

最後はえんま様とドラキュラが休暇の電車旅行にでかけ、笑いながら温泉につかる場面で終わります。

「肩の力を抜いて楽しんで」と言われているようで、ほっと楽しく読み終わりました。

内田さん:そんなに力まなくてもいいんじゃないっていう思いはたえずありますね。

お話の終り方としては、力をぬくってこと、脱力ですね。

——最後の温泉のシーンは、背景が花札の「芒(すすき)」の絵柄です。

西村:ここはラフにはない場面でしたね。

時々ラフを描いて少し時間をおいておくと、こうしたらもっとおもしろくなるんじゃないかというものが出てくるんです。

内田:よく西村さんと相当細かい打ち合わせしているんではと聞かれるんですが、原稿を渡したらその後で西村さんと打ち合わせしたことはないです。

僕は今の日本の世界の中に、古い日本が混ざっているアンバランスな所があるのが好きなんです。西村さんも好きですよね。ここは絵としてもおもしろいし、笑いがふくらみます。

ぐっと世界が変わった気がしますね。締まったというか、決まった感じがします。

私たちがふだん生きているのは、テーマや物語がある世界です。

時にはそこから抜け出して、ナンセンスの世界を心かろやかに楽しんでもらえればと思います。

※対談インタビュー後編に続く。

▶インタビュー『たたたん たたたん』内田麟太郎さん&西村繁男さん 〈後編〉

-

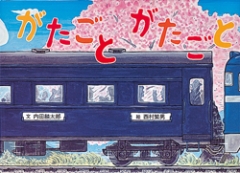

がたごと がたごと

「おきゃくがのります ぞろぞろ ぞろぞろ」と、たくさんの人が電車にのりこみます。電車は「がたごと がたごと」と市街地をぬけ、田園地帯をぬけ、山奥へとすすみ、到着したのは「おくやま駅」。それぞれ動物に変身した乗客たちが電車から降りていきます。こんどの電車も、トンネルを「がたごと がたごと」と進み、電車はしだいに幻想的な異世界へ。ついた「よつつじ駅」では、それぞれ妖怪に変身した乗客たちが降りていきます。つぎの電車は、「がたごと がたごと」となんと時代をさかのぼり…。思いもしない展開にびっくり。ページをめくる楽しさいっぱいです。

「絵を読む」楽しみがつまった人気の絵本。読者の方から、お客さんが次の駅で何に変身したか、さがして楽しんでいますというご感想をたくさん頂いています。同じコンビで、姉妹編『おばけでんしゃ』『むしむしでんしゃ』『たたたん たたたん』が刊行されています。- 3歳~

- 1999年4月25日初版

- 定価1,540円 (本体1,400円+税10%)

- 立ち読み