コラム

2019.07.11

<連載>アニバーサリーおめでとう!『にちよういち』

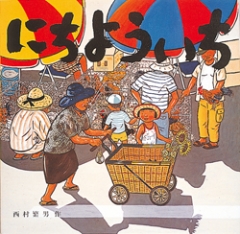

今日ご紹介するのは、今年40歳をむかえた絵本『にちよういち』です。

本作は高知の日曜市が舞台のお話。作者は、高知県ご出身で『がたごと がたごと』や『おばけでんしゃ』などで人気の西村繁男さんです。

「ぼくは高校時代まで高知で育った。高知市には月曜を除いて町のどこかに市がたつ。

小学生の頃はよく近くの火曜市に、母親にくっついて行った覚えがある。

小さい頃から接してきた市のことなら、実感を持って描けそうな気がした。

ぼくが日曜市に行って受ける感じがそのまま伝わるような、ざわめきや臭いまでも伝わってくるような絵本をつくりたいと思った。」※1

こちらは1979年の刊行当時、西村さんがつづったものです。

表紙の真ん中にいるあっちゃんとおばあちゃんが日曜市に出かけるところから、お話ははじまります。

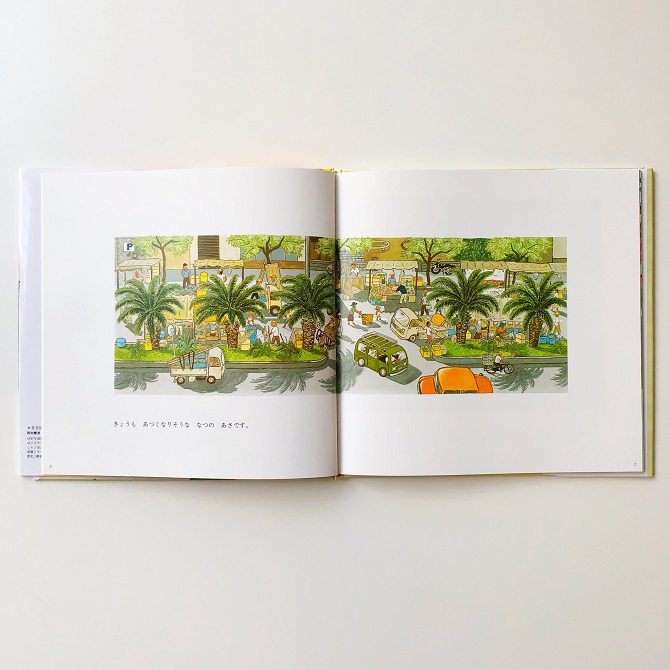

「きょうは しょう はやいのう。」(きょうはずいぶんはやいねえ)

「あんまり あつうならん うちにと おもうて。」

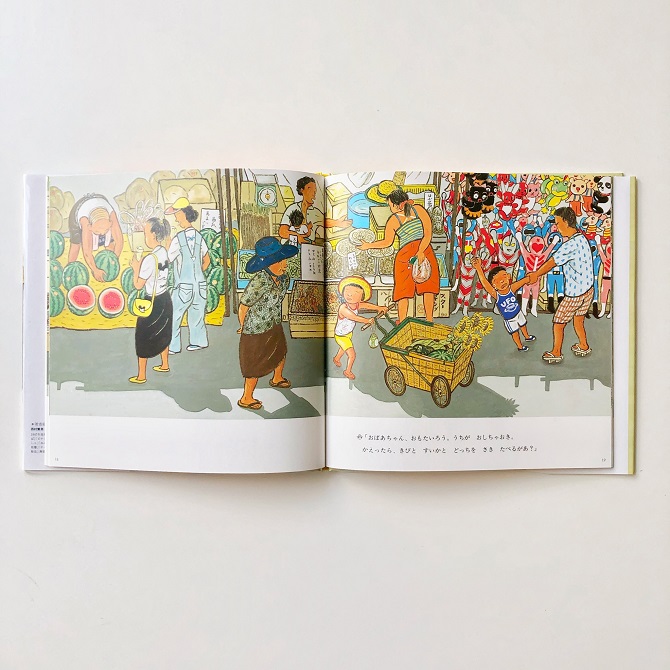

市の活気やほのぼのとした雰囲気を伝えてくれる、土佐弁での会話。

お店には、野菜や果物、包丁にやどかりまで、あらゆる品物がずらりと並んでいます。

読者はあっちゃんたちと一緒に、お店めぐりを楽しみながらページを進めていきます。

よく見るとケンカしている親子や、おもしろそうなお店のおじさんなど、画面のあちこちで物語が展開しているようです。

西村さんは、さらにこう書いています。

「都会では会えない顔に出会う。

土を相手にして生きてきた顔だ。しわが深い。腰が曲ったおばあちゃんが多い。

市はサンダルばきのふだん着でよかった。よそゆきの顔はしまっておけた。

土佐弁の響きがなつかしい。そう感じれるのは、方言を持っているものの喜びだ。売り手も買い手も、単なる売買を越えて、市を楽しんでいる。」※2

影がくっきりと出る夏の熱い陽射しのもと、ひとびとが集う日曜市。

その土地ならではの豊かな営みを、絵本の中で味わってみてはいかがでしょうか。

※1、※2 童心社定期刊行物『母のひろば』185号 1979.10.15より

本作は高知の日曜市が舞台のお話。作者は、高知県ご出身で『がたごと がたごと』や『おばけでんしゃ』などで人気の西村繁男さんです。

「ぼくは高校時代まで高知で育った。高知市には月曜を除いて町のどこかに市がたつ。

小学生の頃はよく近くの火曜市に、母親にくっついて行った覚えがある。

小さい頃から接してきた市のことなら、実感を持って描けそうな気がした。

ぼくが日曜市に行って受ける感じがそのまま伝わるような、ざわめきや臭いまでも伝わってくるような絵本をつくりたいと思った。」※1

こちらは1979年の刊行当時、西村さんがつづったものです。

表紙の真ん中にいるあっちゃんとおばあちゃんが日曜市に出かけるところから、お話ははじまります。

「きょうは しょう はやいのう。」(きょうはずいぶんはやいねえ)

「あんまり あつうならん うちにと おもうて。」

市の活気やほのぼのとした雰囲気を伝えてくれる、土佐弁での会話。

お店には、野菜や果物、包丁にやどかりまで、あらゆる品物がずらりと並んでいます。

読者はあっちゃんたちと一緒に、お店めぐりを楽しみながらページを進めていきます。

よく見るとケンカしている親子や、おもしろそうなお店のおじさんなど、画面のあちこちで物語が展開しているようです。

西村さんは、さらにこう書いています。

「都会では会えない顔に出会う。

土を相手にして生きてきた顔だ。しわが深い。腰が曲ったおばあちゃんが多い。

市はサンダルばきのふだん着でよかった。よそゆきの顔はしまっておけた。

土佐弁の響きがなつかしい。そう感じれるのは、方言を持っているものの喜びだ。売り手も買い手も、単なる売買を越えて、市を楽しんでいる。」※2

影がくっきりと出る夏の熱い陽射しのもと、ひとびとが集う日曜市。

その土地ならではの豊かな営みを、絵本の中で味わってみてはいかがでしょうか。

※1、※2 童心社定期刊行物『母のひろば』185号 1979.10.15より