コラム

2021.03.24

<いま、演じたいかみしばい>『トビウオのぼうやはびょうきです』

1954年、ビキニ環礁で行われたアメリカ軍の水爆実験により被爆した「第五福竜丸」の元乗組員で、核兵器や被爆の恐ろしさを訴え続けてきた大石又七さんが3月7日、87歳で亡くなられました。心よりご冥福をお祈りいたします。

大石さんは、ご自身も病気とたたかいながら、核兵器の恐ろしさを伝える活動を続けてこられたそうです。

今日は、大石さんが経験したビキニ環礁での水爆実験をもとにうまれた紙芝居『トビウオのぼうやはびょうきです』をご紹介します。

青い青い南の海に、トビウオの親子がすんでいました。

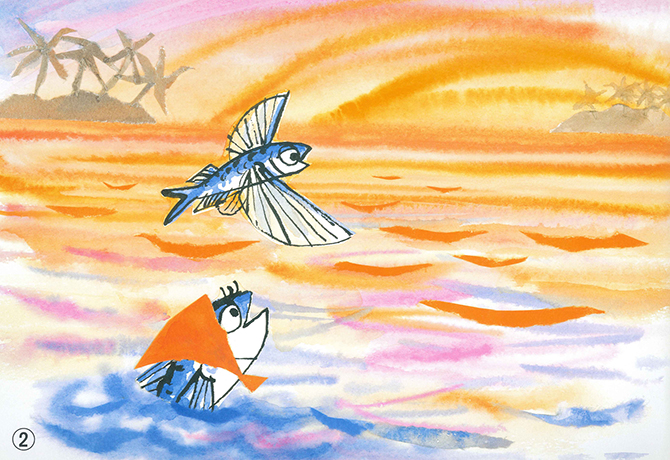

ある朝、遠くの空がまっかにそまりました。

「きれいねえ、おかあちゃん」

まもなく、海の水がぐらりとゆれて、おそろしい大きな音が響き、空からふわふわと、雪のような白い粉がふってきました。トビウオのぼうやはおもしろがって、白い粉のふる海の上を飛んで歩きます。

けれど、しばらくして、トビウオのぼうやはだんだんと病気になってしまいます。

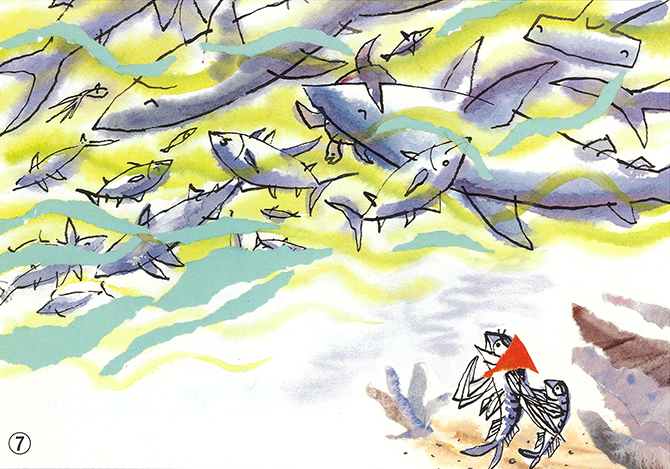

トビウオのおかあさんは、ぼうやの病気を治そうと海の中をたずねてまわりますが……。

絵本『トビウオのぼうやはびょうきです』(金の星社)は、第五福竜丸の被爆を知った児童文学作家いぬいとみこさんが、核兵器廃絶のねがいをこめて執筆した作品で、名作絵本として知られています。

こちらの紙芝居は、この絵本刊行ののち、いぬいさん、また絵本と同じく画家津田櫓冬さんに、紙芝居として改めて製作して頂いたものです。

「だれか トビウオの 小さいぼうやを たすけてやれる ひとは いないでしょうか?」

最後の一文、脚本の演出ノートには「平和への祈りをこめて」と書かれています。

子どもたちからは、「ぼうやを治してあげたい」「〇〇したらきっと治る」といった感想が聞かれるかもしれません。けれどそれもまた容易ではないことも、子どもたちには伝えていかなければいけません。

子どもたちの思いを受けとめながら、核の恐ろしさにふれ、平和のためにできることを子どもたちと話しあうきっかけにしていただきたい作品です。

12場面/4・5歳から

(いぬいとみこ 脚本/津田櫓冬 画)

大石さんは、ご自身も病気とたたかいながら、核兵器の恐ろしさを伝える活動を続けてこられたそうです。

今日は、大石さんが経験したビキニ環礁での水爆実験をもとにうまれた紙芝居『トビウオのぼうやはびょうきです』をご紹介します。

青い青い南の海に、トビウオの親子がすんでいました。

ある朝、遠くの空がまっかにそまりました。

「きれいねえ、おかあちゃん」

まもなく、海の水がぐらりとゆれて、おそろしい大きな音が響き、空からふわふわと、雪のような白い粉がふってきました。トビウオのぼうやはおもしろがって、白い粉のふる海の上を飛んで歩きます。

けれど、しばらくして、トビウオのぼうやはだんだんと病気になってしまいます。

トビウオのおかあさんは、ぼうやの病気を治そうと海の中をたずねてまわりますが……。

絵本『トビウオのぼうやはびょうきです』(金の星社)は、第五福竜丸の被爆を知った児童文学作家いぬいとみこさんが、核兵器廃絶のねがいをこめて執筆した作品で、名作絵本として知られています。

こちらの紙芝居は、この絵本刊行ののち、いぬいさん、また絵本と同じく画家津田櫓冬さんに、紙芝居として改めて製作して頂いたものです。

「だれか トビウオの 小さいぼうやを たすけてやれる ひとは いないでしょうか?」

最後の一文、脚本の演出ノートには「平和への祈りをこめて」と書かれています。

子どもたちからは、「ぼうやを治してあげたい」「〇〇したらきっと治る」といった感想が聞かれるかもしれません。けれどそれもまた容易ではないことも、子どもたちには伝えていかなければいけません。

子どもたちの思いを受けとめながら、核の恐ろしさにふれ、平和のためにできることを子どもたちと話しあうきっかけにしていただきたい作品です。

12場面/4・5歳から

(いぬいとみこ 脚本/津田櫓冬 画)

-

トビウオのぼうやはびょうきです

南の海にトビウオの親子がいました。ある日遠くの空がまっかにそまり、水がグラッとゆれ、おそろしい音がひびいてきました。

- 4・5歳~

- 1985年8月1日初版

- 定価2,090円 (本体1,900円+税10%)

- 立ち読み