『でんしゃがきました』著者

絵本作家・三浦太郎さん

『バスがきました』『おうちへかえろ』に続く新刊『でんしゃがきました』の刊行を記念し、作者の三浦太郎さんに、作品のうまれたきっかけや、読者や作品への思い、また制作方法などについて、お話を伺いました。

-いつ頃から今回の『でんしゃがきました』の制作がはじまっていたんでしょう?

『バスがきました』から10年……。結構たちましたね。『バスがきました』は、ロングセラーになってほしいとか、そんなことはいろいろ考えないで、意外とするっと作っているんです。そうした本が今も売れて読まれているっていうのは不思議ですし、うれしいですよね。そんなに読んでもらってるなら、いずれ違う形で何か出せたらとは、前から思っていました。ただ、同じことをやっていても自分でも飽きてしまいますよね。

童心社の他の作品『ポケット』『あ・あ』『あー・あー』なんかは、アイデアが生まれてからすぐ作ったんです。アイデアが出て、あ、おもしろいって思ってからすぐ作らないと、新鮮さが失われてしまいますから。

でも『でんしゃがきました』は、『ポケット』の後くらいから、アイデアだけはあったけれど、ずっと止まっていたんです。

『バスがきました』は動物のバスがやってくる話だから、『でんしゃがきました』でそのまま動物の電車がきてもおもしろくない。何だったらいいかって考えた時に、そうか、食べ物だ、食べ物の電車がきたらいいなって思ったんです。ライオンさんは焼き肉、ゾウさんはフルーツ系かな、それで最後にはご飯をみんなで食べたいなと。頭の中で、アイデアとしてはできていたんですが、そのまま、なかなか作るタイミングが来なかったんですね。

『バスがきました』から10年くらい時間がたって、続編としてまた考えはじめました。『バスがきました』を改めて読み直すと、自分でも驚く程シンプルで、自分でもびっくりするんですよね。よくこれでフィニッシュしてるなと。でも、同じことをやってもしかたがないから、『でんしゃがきました』では、だったらもっとアイデアをもりこんでやろう、シンプルな中でも、もりこんだ楽しさ、それから絵の中のあそびをいろいろさがすおもしろさのある本にしたいなと。最初シンプルな方向で考えていましたけど、手をうごかしていくうちに、そういうことがわかってきましたね。

-刊行前にこの本を読んでくださった方たちからは「楽しんでもらいたい」というサービス精神を感じたという感想をいただきました。

サービス精神はいろんな意味で旺盛なんですよね(笑)。 これまでそこをぐっと抑えてシンプルなものにしてきたんですけど、今回はそれが出ていて、いい感じにまとまったんじゃないかな。

-『バスがきました』『おうちへかえろ』よりさらに横長の判型です。

判型が違うのは出版社泣かせで、同じ判型のセットにできない(笑)。でも、電車ってやっぱり基本的にはつながってなきゃならないから、横長じゃないとだめなんですよね。バスから電車に決めたときに、同じ判型じゃ入らないのは最初からわかってたんです。同じ横長の判型にしても、入りきらないってことで、本文の最後は観音開きのページにしたんです。

『でんしゃがきました』p27~p30は、ページ幅が倍になる「観音開き」。

同じシリーズにはなるけれど、電車の本だから判型が違うっていうのは、自分らしいというか、あえてそういうのはありかなと思っています。

-のりものは男の子が好きなイメージがありますが、この本は食べものや動物など、いろんな子どもたちが楽しめる要素がありますね。

もともと『バスがきました』の主人公も男の子ですかって言われるんですけど、自分の子どもが娘ということもあり、自分としては女の子のつもりで描いています。バスはのりものだから、男の子向けかと思いきや、開けてみると、地面はピンク色をしているし、男の子、女の子、どっちでも楽しめる。今回も同じです。やっぱりどちらでも楽しめるように作りたいですよね。

-甘い物や食べ物は、みんな好きですもんね。

電車の絵本と思いきや、実は食べ物の絵本で、そこはおもしろいですよね。回転寿司や、実際に小さなSLが走ってきて、料理を運んでくれるお店もありますよね。

つながって、線路の上を食べ物を運んで、はしってくる。食べ物がやってくるってことが、子どもにはとてもうれしいことなんじゃないかな。

-今回、カッパのお寿司の電車も登場してますね。

「金のお皿はとらないで」って入れようか、とか冗談でいろんなことを考えながら作ってるんですけどね。でもお寿司は入れたかったんです。

-お寿司の所の文章に、読み方のイメージがあると伺いましたが…。

マグロ、サーモン、い・く・ら、かっぱまき、

た・ま・ごー!

たまごの「ごー!」のところ、本当は「ゴー!」にしたいくらいなんだけどね(笑)。どう読んでもらってもいいんですが、お父さんの出番でもあります。はずかしがらないで、ちょっとはじけて読んでみてほしいっていうのはありますよね。あれ、うちのお父さん、こんなんだっけ?みたいな。

-三浦さんの本はあったかいけれどデザイン的にかっこいいイメージもありますが、そういうはじけた面もあるんですね。

かっこつけてるとつかれちゃうし、楽しく笑いがある家が好きなのね。子どもを育てていく中で、いろいろ笑いにしていくと、家庭の中が明るくなるなと思う。すごいナンセンスな笑いが絵本の中に出てくるわけじゃないけど、どこか、くすっと笑える部分は、入れられたらいいなと思っています。

-『バスがきました』『おうちへかえろ』からおなじみのキャラクターたちが今回の絵本でも登場します。三浦さんの中でキャラクターたちに名前はあるんですか。

そういわれてみたら、名前はないんだよね。でも最後の裏表紙のこの子は、うちの娘なんです。メガネかけてて。「入れといたから」って言うと「あ、ほんとだ」って言ってましたね。

-この『でんしゃがきました』は、どんな画材や画法で作られているんでしょう?

基本的に、ぼくの場合は、デジタルで完璧に下絵を描きます。でも、それでフィニッシュではなくて、今度はその下絵に合わせて、すべての絵のパーツを、紙を切って作っていくんです。

-下絵の完成度がすごいですね……。切り絵には、どんな紙を使っているんでしょう?

全部水色の紙を切って作っていて、それをスキャンして、シルエット状態にする。そこにパソコン上で色をつけていくんだけど、そこは、昔でいう指定原稿で、印刷会社さんがしていたのと同じ部分なんですね。デジタルだけでおわらせないで、自分の手を通して、1回机の上で作り直し、アナログな要素を入れる事で、絵が全然違ったあったかみのあるものに変わるので、そういうやり方をしています。

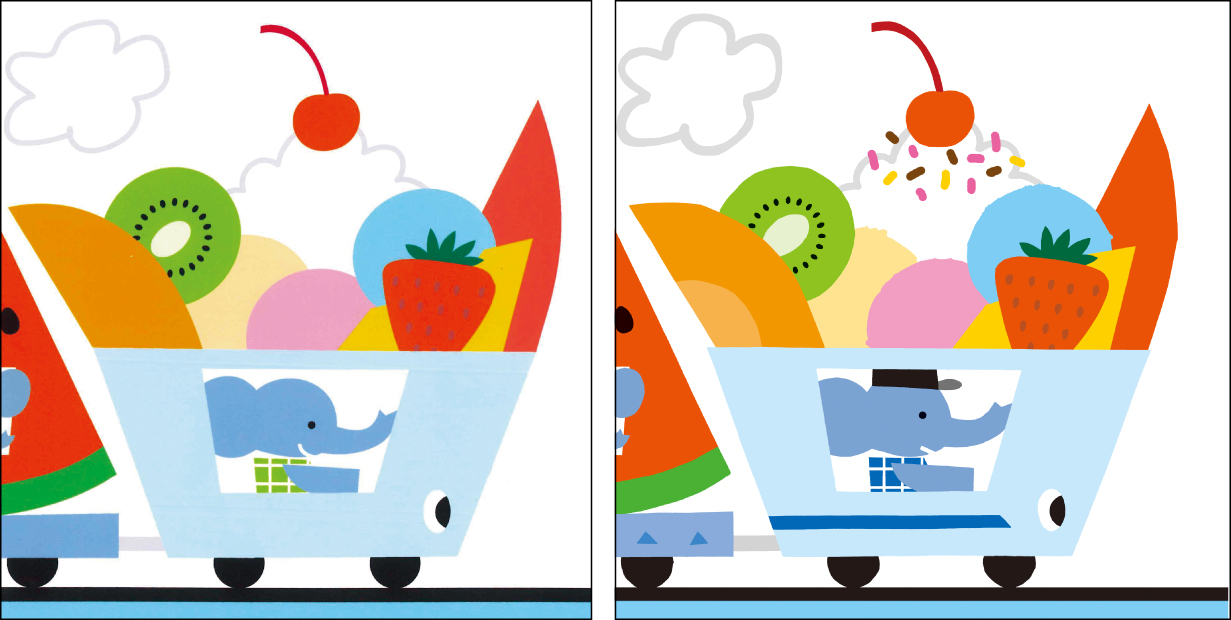

-見比べてみると、確かにアイスなんか、下絵と全然ちがいますね。

そこなんかは、カッターですーっと線をつけておいて、ビリビリってやぶってるんです。イチゴの種のつぶつぶなんかは、実際にはカッターで穴をあけています。

左:下絵 右:本絵

アイスの輪郭の他にも本絵では細部にわたる改良がなされている。

絵になるパーツを、下絵に角度をあわせるようにして、水色の紙から切り出し、スキャンします。それを今度はのりをつけて保管用に白い紙に貼り付けていきます。それをひたすら繰り返すんです。すごく気の遠くなる作業ですね。

-今回は絵も多くて細かくて大変でしたね。

日本で出している絵本はほとんど、なにかしらアナログな作業をして、それをパソコンで着色する形で統一しています。海外だとデジタルだけで作ったものもあるけれど、意外とグラフィカルでデザイン的なものになっちゃうからね。

-かっこいいけれど、どこか柔らかな先生の絵はそんな風に生み出されているんですね。

今日はお話ありがとうございました。